Was ist eigentlich ein Western?

von Ilka Stitz

Ganz einfach: der Western, wie der Name sagt, spielt im Wilden Westen, gerade so, wie wir es aus zahllosen Filmen mit John Wayne und Clint Eastwood kennen. Vor allem braucht ein Western entsprechendes Personal: Revolverhelden und -heldinnen, Cowboys und Indianer, Sheriffs und Banditen, ein Personal, das Spannung garantiert … Dazu die Verlockung des Geldes – der Goldrausch vielleicht. Hinzu kommt noch ein Massaker wie das am Wounded Knie oder jenes am Sand Creek, und schon ist der Leser oder Betrachter angesichts der Opfer angemessen betroffen, und sein Gerechtigkeitsgefühl herausgefordert.

Überhaupt, Gerechtigkeit. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Gerechtigkeit, oder eben ihre Abwesenheit. Schon erscheint vor dem inneren Auge der böse Viehzüchter hoch zu Ross, reich und grausam. Er hat in der Stadt das Sagen, sein Wort ist Gesetz. Und seine Strafe bei Verstößen ist fürchterlich. Das ruft den lonesome Cowboy auf den Plan, unter Einsatz seines Lebens Recht und Ordnung wiederherzustellen – eben Gerechtigkeit zu üben. Ein sehr amerikanischer Gedanke, eng verknüpft mit der Idee von Freiheit. Sie umfasst gleichermaßen die Freiheit, eine Waffe zu tragen, und sie zu benutzen, wenn man eine Bedrohung der Freiheit fürchtet. Aber sie beinhaltet auch die Macht, die Freiheit einzuschränken.

Ist also für einen zünftigen Western all das nötig? Ort {Westliches Amerika}, Zeit {19./frühes 20. Jahrhundert, Personal {Cowboys, Indianer …}? Ist es das Land? Die weiten Steppen des amerikanischen Westens, die einsamen Täler der Rocky Mountains? Muss man also den Namen ›Western‹ wörtlich nehmen und kann somit ein ›Western‹ nur dort, eben im Westen Amerikas angesiedelt sein? Oder ist es nicht eher ein ort- und zeitloses Gefühl, ein gewisser Geschmack von Freiheit und Abenteuer, das ein Western-Feeling in uns weckt? Zwei Bücher, die unterschiedlicher nicht sein können, ließen mich über diese Frage nachdenken.

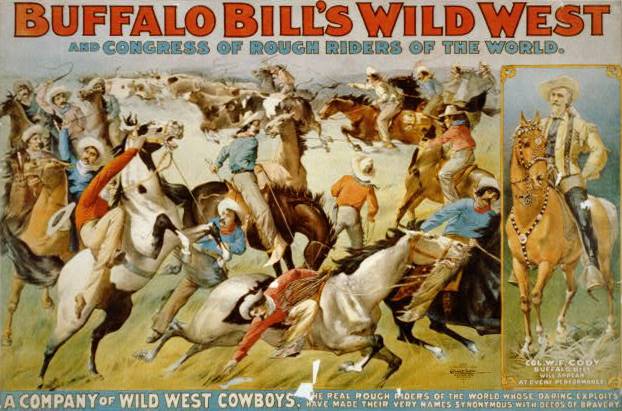

Jedes der beiden Bücher kann man als Western bezeichnen, obwohl sie sich grundlegend unterscheiden. Das eine {siehe hier} spielt im Wilden Westen, erzählt uns das Leben der Revolverheldin Calamity Jane, Weggefährtin von Wild Bill Hickok und Buffalo Bill – den Legenden des Wilden Westens. Das andere ist »Das finstere Tal«. Letzteres spielt weder in Amerika, noch treten Cowboys oder gar Indianer darin auf.

Und doch ist gerade »Das finstere Tal« ein Western par excellence. Wie kann das sein, bei einem Roman, der irgendwo in den Alpen spielt – wahrscheinlich – zu einer Zeit, in der man noch auf dem Pferderücken reitet, es aber durchaus eine Eisenbahn gibt – wenigstens Wild-West-Zeit – aber darüber hinaus so ganz ohne die übliche Kulisse, ohne das gewohnte Personal? Es funktioniert, weil nicht alle Komponenten für einen Western erforderlich sind, denke ich. Für ein gewisses ›Western-Feeling‹ muss der Autor eine gewisse Atmosphäre schaffen, er muss bestimmte Emotionen wecken. Und das funktioniert eben nicht durch einen Bericht über zurückliegende Ereignisse. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Natürlich ist so ein Massaker wie das am Sand Creek, bei dem rund 200 Indianer, darunter viele Frauen und Kinder, grundlos dahin gemetzelt wurden, furchtbar. Doch die Betroffenheit währt nur kurz, ebenso die Empörung, dass die Tat bis heute ungesühnt ist. Das ist zwar grauenvoll, doch zu wenig anschaulich, um den Leser länger zu beschäftigen. Letztlich ist es nur eine weitere Information unter vielen. So bleibt Calamity Jane, trotz perfekten Personals, perfekter Kulisse, nur eine Sammlung von Fakten und Nachrichten.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Bilder wecken Emotionen. Aber die wirklich nachhaltigen Bilder sind die, die der Leser/Betrachter selbst malt, in seinem Kopf nämlich.

Schon von der ersten Seite an führt Thomas Willmann dem Leser eine Szenerie vor Augen, wie man sie aus vielen Western kennt. Ein einsamer Mann, am Zügel sein Reittier, schreitet er seinem Ziel entgegen. Mit Ruhe, mit Bedacht entwirft Willmann die Kulisse. Dabei ist es keine amerikanische Szenerie, sondern eine Alpenlandschaft, die vor unserem inneren Auge ersteht. Doch sie leistet ebenso gute Dienste wie die rauen Schluchten der Rocky Mountains. Und gleichermaßen ruhig und bedacht erzählt Willmann die Geschichte seines Helden Greider. Dazu braucht es keine Eile, denn der Weg zum Ziel folgt einer zwingenden Logik, und die ist keine Frage der Geschwindigkeit.

Zunächst jedoch ist das Dorf in diesem finsteren Tal sein Ziel. Unklar ist noch, was ihn gerade dorthin treibt, in dieses unwirtliche Tal, das sich als ebenso ungastlich wie seine Bewohner erweist. Doch klar ist, dass nicht allein der Zufall ihm den Weg gewiesen hat.

Meine Stadt, mein Tal – mein Gesetz

Und schnell wird klar, dass in dem Tal nichts ohne die Billigung des Brenner-Bauern geschieht. Oder seiner sechs Söhne, deren schlichte Präsenz unter den Dorfbewohnern schon für Schrecken sorgt. Allein der einsame Reisende, Greider, lässt sich durch die Burschen nicht einschüchtern.

Aber die Fronten sind geklärt. Greider hat eine offene Rechnung zu begleichen, und es wird schnell klar, wer die Zeche bezahlen muss.

Willmann erzählt seine Geschichte wie ein Maler, der mit dickem farbgetränktem Pinsel seine Szene auf die Leinwand bannt. In düsteren Farben setzt er Malschichten immer dichter neben und übereinander. Sein Bild setzt sich aus unterschiedlichen Facetten zusammen, die Geschichte ist kunstvoll verschachtelt und lässt vage ahnen, was den Helden antreibt, bis es zur Gewissheit wird, die die Ahnung noch übertrifft.

Greider – dessen Vornamen wir nicht erfahren – ist der Rächer, er bringt Gerechtigkeit und Freiheit. Und doch, aber auch das wirkt letztlich nicht überraschend, ist er am Ende ein gebrochener Held, seine Rache schmeckt schal. »Freiheit ist ein Geschenk, dass sich nicht jeder gern machen lässt« {Seite 312} heißt es. Ein Satz, der zu denken gibt.

Willmann erzählt seine Geschichte als Allwissender Erzähler. Das gibt es heutzutage nicht mehr oft, und solcher Art Lektüre ungeübt, muss sich der Leser darauf zunächst einlassen. Doch dann ist er gefangen, dann rollt der Faden ab mit einer beängstigenden Folgerichtigkeit. Und folgerichtig ist, dass der Held, der »lonesome cowboy« ein Maler ist {im gleichermaßen sehenswerten Film ist er ein Fotograf}, der die Landschaft, das Dorf in dem »finsteren Tal« und dessen Bewohner genau beobachtet und skizziert und zu einem Gesamtwerk fügt. Und gleiches schafft der Autor durch die bildgewaltige Sprache. Diese Bilder sind es, die im Kopf lange nachwirken.